爭監護權技巧有哪些?爭取監護權男女標準差很大?

過去在爭取監護權時,由於舊民法採「父權優先原則」,較不利母親爭取孩子的監護權,但在性別平權意識普及法律條文修正後,針對監護權判定已經改採「子女最佳利益原則」,不再以父權優先,但子女最佳利益考量因素包含什麼?爭監護權技巧有哪些?本文將為您整理監護權定義、爭取監護權方式、監護權爭取技巧、常見監護權判決結果...等與監護權相關的資訊,協助您成功爭取子女監護權。

監護權定義

監護權,或稱為「親權」,根據*民法第1055條規定,是指父母對未成年子女的保護、教育及管理...等責任,獲得監護權的監護方,需要負擔起教養子女的責任和義務。

*民法第1055條:夫妻離婚者,對於未成年子女權利義務之行使或負擔,依協議由一方或雙方共同任之。未為協議或協議不成者,法院得依夫妻之一方、主管機關、社會福利機構或其他利害關係人之請求或依職權酌定之。

小孩監護權定義及內容

子女監護權的權利內容包含:

- 住所指定權:根據民法第1060條規定,未成年子女以監護人之住所為住所,需與擁有監護權的其中一方同住。

- 法定代理權:根據民法第1086條規定,監護人是未成年子女的法定代理人,因此如:醫療行為、入學、休學...等未成年子女的相關行為,需經徵求法定代理人簽名或同意。

- 養育保護權:根據民法第1084條第2項規定,監護人對於未成年子女有保護及教養的權利義務,因此擁有監護權的一方必須承擔保護、管教及養育的責任。

- 合理懲戒權:根據民法第1085條規定,擁有監護權一方對未成年子女有管教責任,得於必要範圍內懲戒其子女。

- 子女財產管理權:親戚給的零用錢、過年紅包、繼承的遺產...等未成年子女的特有財產,由父母共同管理,且有使用收益的權利,但對財產的處分方式需對子女有利。

監護權到幾歲?

根據民法第12條規定,滿18歲即為完全行為能力人,代表監護人對未成年子女的監護權到子女18歲為止。

子女監護權的行使方式有哪些?

未成年子女權利義務的行使或負擔方式可分為「單獨監護」和「共同監護」,以下將為您介紹兩種方式的差別:

單獨監護權

單獨監護權指的是在父母離婚或分居的情況下,由父母其中一方單獨擁有子女的全部監護權,另一方則僅有探視權、扶養權或其他有限的權利,擁有單獨監護權的一方負責教育、醫療、宗教和居住安排...等子女日常生活中的所有重大決策。

單獨監護權通常適用於以下幾種情況:

- 父母其中一方不適合擔任監護人:當父親或母親其中一方有不良行為記錄、心理健康問題、濫用藥物或酒精或家庭暴力...等問題時,便可能採取單獨監護,避免影響未成年子女的身心健康。

- 父母雙方不能達成協議:當父母無法就監護權歸屬達成共識,且彼此間的衝突對子女造成困擾時,法院會判定由一方單獨監護,減少子女受到的影響。

- 子女的特殊需求:有些孩子可能有特殊的醫療或教育需求,當父母其中一方比另一方更能滿足子女的特殊需求時,就有可能被判定為單獨監護人。

共同監護權

共同監護權是指在父母離婚或分居的情況下,父母雙方共同擁有對子女的監護權,不過為了便於照護,通常在協商監護權時,父母雙方會約定由其中一方作為主要管教者,並由主要管教者負擔子女的生活起居,但當子女的重大生活決策仍需由雙方共同決定且同意。

單獨監護權與共同監護權哪個比較好?

無論是單獨監護權或是共同監護權各有優缺點:單獨監護權的優點在於決策過程更加簡單直接,但缺點是子女可能會和非監護方父母的關係較為疏遠;共同監護權的優點則是能讓子女同時獲得父母雙方的支持,缺點是父母雙方需要協調與溝通才能做出重大決策,可能需要花費較多時間。

下表為您整理單獨監護權與共同監護權的差別與優缺點:

| 單獨監護 | 共同監護 | |

| 決策權 | 父母其中一方單獨決定 | 父母雙方共同參與決策 |

| 適用情況 | 父母一方不適合擔任監護人或無法達成協議 | 父母雙方能夠合作並能對子女照護達成共識 |

| 優點 | 決定過程簡單直接 | 子女能得到父母雙方的關懷 |

| 缺點 | 可能與非監護方父母的關係較疏遠 | 子女重大事項決策需達到共識,可能花費較多時間 |

如何爭取監護權?

離婚時子女監護權可透過「雙方協議」、「法院調解」及「法院裁判」三種方式決定:

雙方協議

夫妻離婚時可自行協議決定未成年子女的監護權歸屬、扶養費與子女會面頻率...等事項,當雙方達成共識後,建議白紙黑字紀錄協議內容,並在第三人的見證下簽署協議,若您不確定如何擬定協議內容,或是擔心協議內容不利於己,建議您聘用專業律師為您檢視協議內容,避免喪失自身權益。

法院調解

若雙方無法就協議內容達成共識,可向法院聲請調解,雙方經由法院調解並達成共識後,會製作和法院判決具有相同效力的調解筆錄,雙方必須遵守調解筆錄上所記載的條件與內容。

法院裁判

雙方若無法達成協議,也不接受法院調解結果,只能提起訴訟,由法院決定子女監護權歸屬,法院會依子女最佳利益判決父母中的一方作為未成年子女的監護權人。

監護權官司怎麼判?

當夫妻提起監護權官司後,除了法庭上的攻防答辯,法院也會透過社工的訪視報告及家事調查官的調查報告,確認夫妻雙方的經濟能力、家庭互動及子女意願...等,以未成年子女最佳利益為基礎,決定要將未成年子女監護權判給父親或母親,以下根據民法第1055-1條的內容,為您整理監護權官司的裁判標準:

父母因素

- 父母年齡、職業、品行、健康情形、經濟能力及生活狀況。

- 父母保護教養子女的意願和態度。

- 父母和子女的相處情形。

- 父母與其他共同生活者的相處情形。

- 父母其中一方是否會妨礙對方行使未成年子女權利義務。

子女因素

- 子女的年齡、性別、人數及健康狀況。

- 子女的意願及人格發展的需要。

其他因素

- 各族群的傳統習俗、文化及價值觀。

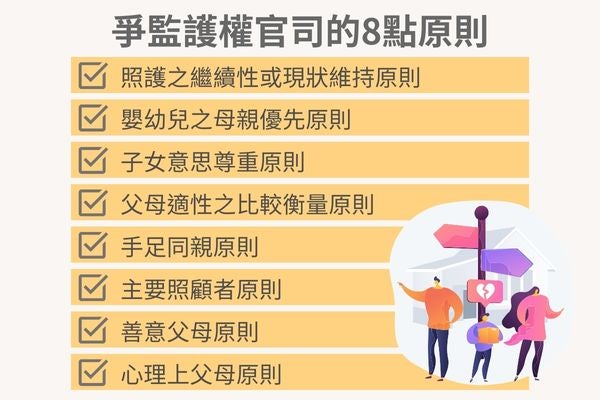

利用這8個原則幫您打贏監護權官司

以下為您整理爭監護權技巧的8點原則:

- 照護之繼續性或現狀維持原則:穩定的生活環境有益於子女的身心發展,因此法院通常會傾向維持現有的照護安排,除非有明確的證據顯示現狀對子女有害。

- 嬰幼兒之母親優先原則:對於年幼的子女,特別是需要母親哺乳的嬰兒,法院通常認為母親在早期照護中扮演著更重要的角色,因此在沒有其他不利因素的情況下,母親通常會被優先考慮為主要監護人。

- 子女意思尊重原則:當子女具有一定的年齡和判斷能力時,法院會給予小孩表達意願和陳述意見的機會,並尊重其意願。

- 父母適性之比較衡量原則:法院會比較雙方父母的經濟狀況、教育背景、生活環境及心理健康...等監護能力,確保未成年子女受到最佳照護。

- 手足同親原則:法院通常會考量兄弟姐妹應該一起成長的需求,避免將手足分開,因此會傾向將兄弟姐妹的監護權判給同一位監護人。

- 主要照顧者原則:法院會根據過去在日常生活中對子女提供最多照顧的一方,繼續擔任主要監護人。

- 善意父母原則:法院會考慮父母是否能以善意和合作的態度對待監護權問題,例如:未來是否會禁止子女與對方接觸、與對方的接觸時間及頻率,通常能夠以子女利益為重、避免衝突的父母較容易獲得法官青睞。

- 心理上父母原則:心理上父母原則強調子女與其心理上最為依賴和信任的那一方父母,法官會根據子女對父母在情感和心理上的依賴決定監護權歸屬。

監護權官司要打多久?

通常監護權官司從訴訟到判決出爐需約8-10個月的時間,以下為您整理監護權官司的流程:

- 強制調解:進入訴訟程序前,法院會先安排強制調解,並要求雙方進行親職教育課程。

- 訪視調查:若調解不成,進入訴訟程序時,法院會先安排社工訪視,並派遣家事調查官進行調查,確認雙方的真實生活狀況。

- 正式開庭:開庭時,雙方須提出自己適任監護權人的理由及對子女的教養計畫。

- 判決裁定:法院會根據社工訪視報告、家事調查官調查結果及雙方辯護內容,以未成年子女最佳利益為主要考量裁定監護權。

離婚爭監護權就找家事律師!

離婚時,夫妻最重要也最難協調的約定事項就是未成年子女的親權歸屬,因此大多在協議不成後,就會透過家事法庭爭取子女監護權。由於法庭會審酌父母雙方的條件,因此該如何整理相關資料證明自己是子女的最佳照護者以及應對社工訪視相當重要,無論您需要擬定監護權協議內容,又或是要透過訴訟爭取監護權,專業的家事律師擁有豐富的爭取監護權經驗,能夠協助您擬定爭監護權策略及進行法庭辯護,若您正在尋求專業家事律師的協助,只要點選【免費取得報價】回答幾個簡單的問題,稍待片刻便有專業家事律師與您聯繫洽談,過程方便快速且完全免費!

爭監護權常見問題?

一定要爭取監護權嗎?可放棄監護權嗎?

可以,但根據*民法第1084條第2項規定,父母在子女成年前,需負擔扶養義務,因此放棄監護權只能放棄「未成年子女權利義務行使負擔」,不能放棄對未成年子女的所有責任。

*民法第1084條第2項規定:「父母對於未成年子女,有保護及教養之權利與義務。」

收入高的一方,爭取監護權勝算比較高嗎?

不一定,收入只是法院評估因素之一,通常法院會綜合考量子女意願、父母品行、照顧子女態度、與子女相處情形...等多項條件,以子女最佳利益判決監護權歸屬。

爸爸爭取監護權是不是比較困難?

不一定,除了有哺乳需求的嬰兒,法院會因媽媽在照護上扮演更重要的角色而更容易將孩子監護權判給母親,其他情況下,法院會以未成年子女的最佳利益作為優先考量。

哪些證據會影響監護權判定?

能證明對方的不良行為、心理健康問題、濫用藥物或酒精...等行為的證據,會有較大的機率影響監護權判決。以下為您列出常見的三種具影響力證據:

- 家暴:根據*家庭暴力防治法第43條,若夫妻中任一方曾有家暴行為,加害人較不利爭取監護權。

- 出軌:可藉由對方的出軌或外遇證據,說服法官另一方素行不良、品行不端因此不適合作為未成年子女的監護人。

- 不良嗜好:若另一方有酗酒、吸毒或賭博...等不良嗜好,訴訟時可藉由相關證據說服法官,對方可能會因此疏於對子女的照顧,甚至可能因情緒失控傷害子女,增加己方爭取未成年子女的監護權的成功機率。

*家庭暴力防治法第43條:法院依法為未成年子女酌定或改定權利義務之行使或負擔之人時,對已發生家庭暴力者,推定由加害人行使或負擔權利義務不利於該子女。

改定監護權容易嗎?

不容易,改定監護權時,除了需要舉證對方不適任監護人的理由,也必須主張自己在監護方面的優勢,才可能說服法官重新審酌監護權歸屬。

監護權協議裡可以約定探視權嗎?

可以,雙方在協議時可以約定探視的日期、時間及頻率,但探視權是沒有監護權一方與子女互動的權利,因此擁有監護權的一方不能拒絕對方行使探視權,即便雙方在協議中約定放棄、限制或不得行使,沒有監護權的一方日後還是可以透過訴訟請求法院重新酌定日後會面方式。

未離婚分居,可以打監護權訴訟嗎?

可以,依據*民法第1089-1條規定,當夫妻間沒有離婚,但已經分居長達6個月以上,有可能減損子女利益,且子女權利義務也可能無法完全履行,因此在分居長達6個月以上,父母可以依法向法院聲請酌定監護權。

*民法第1089-1條:父母不繼續共同生活達6個月以上時,關於未成年子女權利義務之行使或負擔,準用第1055條、第1055之1條及第1055之2條之規定。

祖父母可爭取監護權嗎?

父母雙方均有完全行為能力時,即使父母離婚,祖父母也無法爭取監護權,但當父母雙亡或均無能力履行監護,又或是嚴重侵害子女權益時,祖父母可提出父母有照顧不周或虐待小孩的證據,向法院提出改定親權的訴訟。

監護權、扶養權的差別

監護權主要指父母或法定監護人管教監督子女的權利及對子女的決策權,離婚後夫妻可以協議或轉讓此權利;而扶養權則是指父母或法定監護人對子女的食物、衣物、醫療、教育費用...等經濟支持責任,即便在離婚或分居的情況下,無論監護權歸屬於誰,父母雙方都有扶養未成年子女義務。

父母對子女扶養義務到幾歲?

18歲,依民法第1084條第2項規定:「父母對於未成年之子女,有保護及教養之權利義務」,其中也包括扶養義務,而民法規定完全行為能力人需年滿18歲,因此父母對子女的扶養義務應到子女年滿18歲為止。