什麼是公然侮辱罪?公然侮辱容易成立嗎?

公然侮辱罪是指在「公然」場合下,以言論或行為侮辱他人的犯罪行為,但「公然」的定義是什麼?在網路遊戲聊天室罵人算公然侮辱嗎?本文將為您整理公然侮辱構成要件、公然侮辱罪類型、提告流程、追訴期及告訴期...等與公然侮辱罪相關的資訊,並為您解答法院判決公然侮辱的考量因素、公然侮辱賠償及與公然侮辱罪相關的常見問題,請您繼續閱讀:

公然侮辱構成要件

公然侮辱罪的成立要件是基於《刑法》第309條規定:「公然侮辱人者,處拘役或九千元以下罰金。 以強暴犯前項之罪者,處一年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。」,由法條內文可知,只要符合「公然」、「侮辱」和「人」3個要素,就會成立公然侮辱罪;若是以「強暴」作為侮辱的方式,則會加重刑責,但該如何定義「公然」和「侮辱」的內容?以下將為您詳細說明

客觀要件

公然

無論是現實世界或是網路世界,只要有可能被多數人或不特定多數人看見或聽見,就會構成「公然」,例如:A跟朋友一起出去玩,跟他人發生爭執後,在電影院門口(公共空間)罵對方「垃圾」,被路人(不特定多數人)以及朋友(特定人)聽見,就構成「公然侮辱」;需注意的是,即便路上沒有其他行人,但由於電影院門口是公開場合,不能排除可能被其他人(例如:電影院隔壁的住戶)聽見,因此還是會構成「公然侮辱」。

以網路空間而言,若是網路遊戲聊天室、社群媒體公開貼文、多人對話群組或是寄給多人的電子郵件都可能構成「公然」;反之,若是在社群媒體的一對一聊天室中辱罵他人,由於是私人對話,所以無法構成「公然侮辱」,只能以誹謗罪提告。

侮辱

無論是言語、舉動,只要有嘲弄謾罵或是意圖使人難堪,就會構成侮辱。需注意的是,通常只有不涉及具體事實的言語或舉動才可能構成「侮辱」,例如:稱呼他人為「白痴」或是「神經病」;若侮辱行為涉及具體事實,例如:對政治人物說「你這個收賄的」,就無法構成侮辱罪,只能以誹謗罪提吿。

人

侮辱的對象必須是「人」(包含自然人與法人),且需為特定對象(可以不用直接指出對方姓名),特定對象的行為不限於言語,若可從動作中得知侮辱對象是誰,也可以成立。

主觀要件

《刑法》的處罰原則是針對故意行為,雖然公然侮辱罪的法條中沒有註明「故意」,但行為人的侮辱行為通常是故意為之,因此公然侮辱的犯人必然具備故意犯罪的心態。

公然侮辱罪類型

根據《刑法》第309條,公然侮辱罪可分為普通公然侮辱罪及加重公然侮辱罪:公然侮辱罪的定義為在可能被不特定多數人或多數人看見或聽見的情況下,做出侮辱他人名譽或人格的行為;加重公然侮辱罪則是在滿足普通公然侮辱罪的要件下,做出丟雞蛋、潑穢物或是灑冥紙...等「強暴」行為。

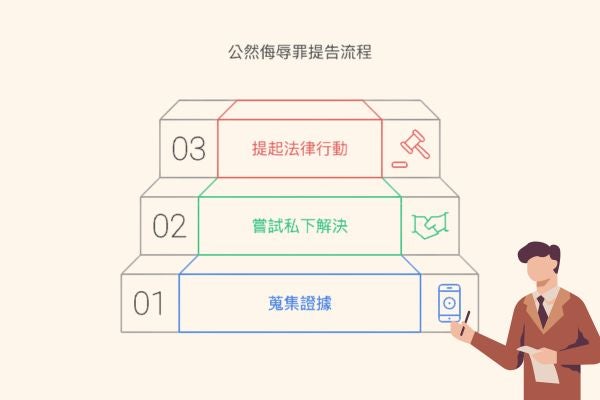

公然侮辱罪提告流程

以下為您整理公然侮辱罪的提告流程,幫助您在遭受侮辱時,透過訴訟維護自身名譽:

- 蒐集證據:遭到他人侮辱時,您可以錄下侮辱內容及現場狀況作為證據,若您有錄音,也可以將內容打成逐字稿,並重點標記行為人的侮辱字眼或言語;若您當下沒有錄音錄影留下證據,也可以找尋目睹事件發生的證人為您做證。

- 與對方聯繫:提告他人公然侮辱前,您可以先透過私下聯繫、公開發言或是存證信函、律師函...等方式聯繫對方,要求對方道歉或撤銷侮辱性言論。

- 提告:若對方不願道歉,或不願撤銷污辱性言論,您可以帶著證明對方言行侮辱人的證據及身分證、印章前往警局報案,警方會製作報案筆錄,並將案件送交地檢署偵辦;也可以撰寫刑事告訴狀,並親自至地檢署按鈴申告。若您不知道該如何撰寫刑事告訴狀,建議您委託專業律師為您撰寫訴狀,才能有效提告。

網路人身攻擊提告怎麼做?

網路世界具有較強的匿名性,因此提告時必須完整截圖對話內容,或是錄下對話內容,才能有效證明行為人和被害人的身份;此外,根據實務判決,除了文字與語音對話外,若是圖上有明顯罵人的字句,或是貼圖或梗圖中有侮辱他人名譽及人格的意思,被害人也可以將該圖片或影片作為證據。

倘若案件發生在線上遊戲聊天室,被害人無法確實得知行為人的身份,警方也能協助追蹤在網路上匿名的被告,並寄發通知單要求被告到警局錄取口供,但如果證據不足,無法查到被告的真實身份,便無法起訴被告。

公然侮辱追訴期及告訴期

追訴期是檢察官行使追訴權的有效期,適用「非告訴乃論之罪」;而告訴期是公民行使告訴權的有效期,適用「告訴乃論之罪」,由於公然侮辱罪屬於告訴乃論,因此適用的是「告訴期」。

公然侮辱罪的告訴權有效期為6個月,被侮辱人必須在此期間向檢察官或警察局提出告訴,過期則無法受理。

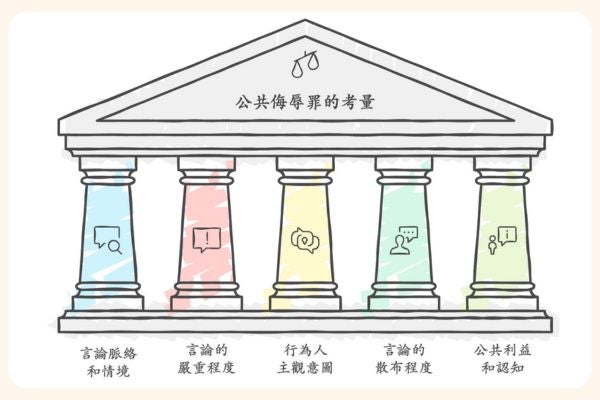

法院判定公然侮辱罪的考量因素

法院在判定公然侮辱罪時,會綜合考量多種因素,以下將為您分別說明法院的考量因素:

言論的脈絡和情境

法官審理案件時,會考量事發當時的情況、言論的上下文及整體情境,判斷言論是否構成侮辱,例如:實際判例中,曾有一案因為雙方爭執,其中一方不滿對方言論而比中指,但法官認為該動作的時間較為短暫,且沒有逾越一般人合理可忍受的範圍,也沒有侵犯對方的人格或名譽,因此不成立公然侮辱罪。

言論的嚴重程度

法官會考量言論使用的言詞、語氣以及表達方式判斷侮辱程度,例如:以髒話辱罵他人,又向對方吐口水,可能就會被法官視為「強暴」行為,判定為加重公然侮辱罪。

行為人的主觀意圖

法官會考量行為人是否明知自己的言論或行為會損害他人名譽,仍然故意為之,如果行為人可以證明其言論並非出於侮辱他人之意圖,例如:只是開玩笑或口頭禪,則可能不構成公然侮辱罪。

言論的散布程度

審理公然侮辱案件時,法官會考量言論的傳播範圍以及接觸到的人數,決定罪行是否成立,或是刑期長度,例如:在網路上發布的侮辱性言論,由於其持續性、累積性或擴散性,可能造成的損害超過一般人可合理忍受之範圍,因此更容易構成公然侮辱罪。

言論是否有益於公共利益

如果言論涉及公共事務的討論,或具有公益性目的,法官可能會認為言論自由應優先於名譽權,而判決不構成公然侮辱罪,例如:評論政治人物或公共政策時,即使使用較尖銳的詞語,也可能被認定為是對公共事務的合理評論。

言論是否符合一般認知

法官除了會考量行為人的言論是否會對他人的「真實社會名譽」及「名譽人格」造成損害,也會根據社會一般認知判斷言論是否屬於一般人可合理忍受的範疇。

公然侮辱賠償

除了刑事責任外,公然侮辱也可能需要承擔民事賠償責任,受害人在刑事訴訟程序中,可提起附帶民事訴訟,請求損害賠償,法院會根據雙方的經濟狀況、身份、加害程度、受害程度...等具體情況判定賠償金額。

公然侮辱價目表

網路上雖然流傳著一份「公然侮辱價目表」,但該價目表只是網友整理的過往判例,並不具參考價值,而且法官也不會按照表格判刑或決定賠償金額,而是會依照案情的實際狀況判定罰金及賠償金額。

公然侮辱不和解會怎樣?

如果雙方無法達成和解,被害人可向警局或檢察官提出訴訟,法院會根據個案情況,綜合考量各種因素而判定是否構成公然侮辱罪,若被告被判定觸犯公然侮辱罪,可判處拘役或$9,000以下罰金;若是加重公然侮辱,則可判處1年以下有期徒刑、拘役或$15,000以下罰金。

公然侮辱罪與誹謗罪的差異

公然侮辱與誹謗都屬於妨害名譽罪,公然侮辱罪涉及個人名譽,也就是個人主觀上感受到的榮譽、尊嚴...等,當他人使用粗鄙言語或輕蔑的舉動,即使沒有指明具體事實,也可能使人感到難堪、不舒服,進而損害其名譽感,就會構成公然侮辱罪;誹謗罪涉及個人的外部名譽,也就是社會上對個人的評價,當他人散布不實事實,損害個人在社會上的評價時,就會構成誹謗罪。

以下將根據涉及對象、言論內容、傳播方式及刑責為您整理兩者的差異:

| 公然侮辱 | 誹謗 | |

| 涉及對象 | 個人尊嚴及名譽 | 社會上對個人的評價 |

| 言論內容 | 未涉及具體事件的粗鄙言語、負面形容詞...等辱罵或冒犯行為 | 捏造特定事實,損害他人名聲或評價,例如:偷竊、外遇、詐欺、黑心店家...等 |

| 傳播方式 | 需符合「公然」的定義,在公開場所,並在不特定人或多數人可能看或聽到的情況下發表言論 | 公開討論、私下傳播都可能構成誹謗行為 |

| 刑責 | 拘役或$9,000以下罰金;以強暴方法者,刑責加重 | 1 年以下有期徒刑、拘役或$15,000以下罰金;以文字、圖畫散布者,刑責加重 |

公然侮辱罪與妨害名譽的差異

依照《刑法》第27章的「妨害名譽及信用罪」條文,妨害名譽罪是更廣泛的概念,其中包含公然侮辱罪和誹謗罪,而公然侮辱罪則屬於妨害名譽罪行的一種。

提告/被告公然侮辱就找專業律師!

提告公然侮辱需要準備充足的證據,證明對方在「公然」場合對自己進行「侮辱」,現實生活中只要用手機錄下對話內容,或是調閱監視器即可提告;但若公然侮辱行為發生在匿名性較強的網路世界蒐證難度較高,常常因此造成不起訴的結果。若您不知道如何為案件蒐證,專業律師可以協助您釐清案情、搜集有力證據,並代表您出庭應訴,無論您想要提告他人公然侮辱,或是遭他人提告公然侮辱,想要證明自身清白,專業律師都可以幫助您爭取公道,維護自身名譽!若您需要專業律師的協助,只要點選【免費取得報價】回答幾個簡單的問題,稍待片刻便有專業律師與您聯繫洽談,過程方便快速!

常見問題

在網路遊戲聊天室或社群媒體上罵人,算不算公然侮辱?

不一定,不管是網路遊戲聊天室或社群媒體,只有符合「公然」要件,才會構成公然侮辱罪,例如:在多人遊戲大廳的公開聊天室辱罵他人,讓不特定多數玩家看到,即符合「公然」要件;若是在社群媒體的公開貼文或留言區辱罵他人,也符合「公然」要件。

私底下和朋友聊天時罵了其他人,會構成公然侮辱嗎?

不會,私底下和朋友聊天罵人,原則上不構成公然侮辱罪,因為公然侮辱罪的成立要件之一是「公然」,因此若是和朋友在家中或私人包廂...等私密空間,且只有朋友在場,則不符合「公然」的定義,因此不構成公然侮辱,但需注意的是,假如私下聊天的內容被錄音或錄影,散布到網路或其他公開場合,讓不特定人或多數人看到,就可能構成公然侮辱。

比中指算不算公然侮辱?

比中指可能構成公然侮辱。根據法院過往判決,比中指在台灣被普遍視為不禮貌且具侮辱性的行為,比中指的行為如果發生在公開場合,便有可能構成公然侮辱,但實際上罪名是否成立,仍須根據案件具體情況而定。