定型化契約是什麼?撰寫注意事項、常見爭議總整理

定型化契約主要用途為簡化交易流程、降低契約成本,並加速與眾多消費者進行同類型交易的效率,常見於電信合約、買賣預售屋契約及信用卡與保險契約...等日常消費。定型化標準契約通常由企業單方擬定,消費者無法修改或與企業協商契約內容,因此消費者保護法針對定型化契約內容制定了公平條款,並規定應記載及不得記載事項,保護消費者的權益。本文將為您整理定型化契約定義、常見定型化契約類型、擬定定型化契約書注意事項、定型化契約應記載及不得記載事項...等與定型化契約相關的法律知識,幫助您了解該如何擬定定型化契約及面對定型化契約爭議。

定型化契約定義

根據《消費者保護法》第2條第7及第9款規定,定型化契約是企業經營者為了與不特定多數消費者交易,事先擬定的契約,契約內容沒有固定形式,無論是放映字幕、告示牌或是網站說明都可以算是定型化契約。

需注意的是,企業經營者理論上應在交易成立時,給予消費者定型化契約書,但若因契約性質導致給予契約書有困難,則應以顯著方式公告內容,並在消費者同意後,才能視為契約成立,例如:電影院透過字幕及影廳廣播告知消費者不得攜帶外食,若消費者不同意該條款,則視為契約不成立,消費者不得入內觀賞電影,但可要求電影院退票。

常見的2種定型化契約

定型化契約通常可分為「消費型定型化契約」及「非消費型定型化契約」,消費型定型化契約多以個人(消費者)為對象,常見於通訊、金融、網路服務...等領域;非消費型定型化契約則多用於勞務交易或是企業間的交易,例如:勞動契約、企業採購契約...等。

如何分辨定型化契約條款?

不論是消費型還是非消費型定型化契約,條款都可分為「定型化契約條款」和「個別磋商條款」,以下為您分別介紹兩者間的特點,幫助您分辨定型化契約條款:

- 定型化契約條款:定型化契約條款為企業預先擬定的同類契約,消費者只能選擇接受或不接受,無法修改商量,例如:手機門號合約內容由電信公司預先擬定,消費者無法針對內容與業者協商。

- 個別磋商條款:個別磋商條款是指契約當事人針對定型化契約的某些條款,經過個別協商並達成合意的特定約定,例如:房屋買賣時,買賣雙方可就買賣總價、付款方式...等項目進行協商。

擬訂定型化契約條款時應注意事項

由於定型化契約條款為企業預先擬定的條款內容,消費者僅能被動接受,因此在擬定定型化契約條款時,為避免雙方地位不平等,《消費者保護法》中規定企業經營者在擬訂定型化契約條款時,應注意以下事項:

- 內容需符合平等互惠原則:消費者保護法第11條規定,企業經營者在定型化契約中所用的條款應遵守平等互惠的原則,若契約款明顯有失公平,或是限制另一方的合法權益,法院便可能認定條款無效。

- 內容應清楚載明權利義務:定型化契約中應明確說明雙方的權益和責任,例如:應明確說明商品或服務內容、履約期限、付款方式,以及可能因提前解約或延遲付款而產生的違約責任與賠償,避免因條款內容不明確導致雙方日後發生爭執。

- 使用易懂文字及排版:為確保契約內容易於被理解,應盡量避免使用過於複雜或艱深的法律用語,排版也需保持清晰,例如:採用適當的字體大小、行距與標題層次,讓閱讀過程更順暢。

定型化契約應記載及不得記載事項

根據《消費者保護法》第17條規定,定型化契約不得牴觸行政院公告的「定型化契約應記載事項及不得記載事項」,若有抵觸則視為契約無效,由於各行業的應記載及不得記載項目皆因產品及服務特性而異,因此建議您在擬訂定型化契約前,務必確認行政院所公告的定型化契約應記載及不得記載事項,若您不確定定型化契約內容是否符合規定,建議您應諮詢律師,確保定型化契約記載事項沒有違反相關規定,以免契約無效。

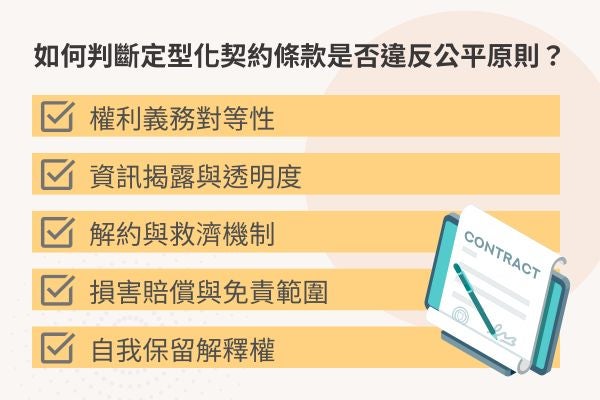

如何判斷定型化契約條款是否違反公平原則?

判斷定型化契約條款是否違反公平原則時,可以先檢視整份契約的結構與內容,確認是否存在明顯不對等或偏袒某一方的情況,以下提供您5個判斷方式作為評估依據:

- 權利義務對等性:若契約條文中,企業方享有較多有利條件,例如:免除重大過失責任、可單方終止或修改合約內容,而消費者卻需負擔較重的風險或義務,即有失公平。

- 資訊揭露與透明度:定型化契約條款中常因資訊不對等導致消費者或相對人處於弱勢,因此,若合約未明確告知關鍵風險、權利義務或限制,導致另一方無法充分瞭解合約內容,即有違誠實信用原則。

- 解約與救濟機制:合理的契約應確保雙方擁有適度解約權及後續救濟管道,例如:提供審閱期、退費機制...等,若某方限制過度或無任何合理的補救措施,就可能構成不公平條款。

- 損害賠償與免責範圍:若條款規定過高的違約金或將重大過失情形免責,也會被視為有失公平。

- 自我保留解釋權:合約若規定企業方擁有絕對解釋權或可隨時變更契約內容,也可能違反公平原則,因為通常定型化契約的另一方(消費者或相對人)幾乎無法對內容提出異議或談判,只能被動接受。

違反定型化契約的後果

以下為您整理違反定型化契約可能面臨的後果:

- 民事責任與損害賠償:若其中一方未依約履行或違反契約義務,可能需承擔民事責任並賠償對方所受損害,例如:簽訂租屋契約後未依約付款,或是因屋況不佳導致租客需要另外聘用裝修師傅維修房屋。

- 行政處罰:若契約內容違反《消費者保護法》,主管機關有權針對條款內容進行調查並處以罰鍰;此外,各地方政府也會依照消費者保護自治條例開罰,例如:台北市消費者保護自治條例第38條規定,企業的定型化契約條款若違反定型化契約不得記載事項,且限期通知改正後仍未改正,可處以2萬以上10萬以下罰金。

- 契約無效或部分無效:根據《消費者保護法》第17條第4項規定,違反公平原則或違反行政院公布的應記載及不得記載事項者,法院得宣告條款無效。

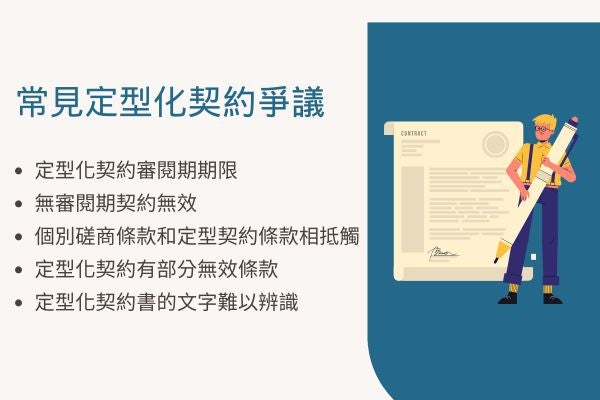

常見定型化契約爭議

定型化契約條款多為預先擬定的內容且無法協商,因此許多消費者在簽訂定型化契約時大多不會仔細閱讀契約內容,直到發生消費糾紛才會仔細閱讀定型化契約條款,因此,建議您在簽訂定型化契約時,務必確實審閱契約內容,避免未來可能的爭議。

以下為您整理常見的定型化契約爭議:

定型化契約審閱期期限

依照《消費者保護法》第11-1條,訂定契約前,消費者應享有30天以內的契約審閱期,實際天數可依商品及服務類型而異,例如:金融保險類的定型化契約因為有時效性問題,因此審閱期通常為3-5天。

無審閱期契約無效

依照《消費者保護法》第11-1條第3項,若企業沒有提供消費者契約審閱期,消費者可以主張全部或特定條款不構成契約內容,例如: 消費者與電信業者簽訂合約時,電信業者若沒有給消費者審閱期,日後若消費者想要取消契約時,若業者主張契約內容載明提前取消契約需要負擔高額違約金,消費者可以主張沒有契約審閱期,因此違約相關條款無效。

個別磋商條款和定型契約條款相抵觸

依照《消費者保護法》第15條規定,若定型化契約中同時存在個別磋商條款與事先制定的定型化條款,當兩者發生抵觸時,一般以個別磋商條款為主,因為個別磋商通常經過雙方更深入的討論與協商,較能反映實際交易狀況及雙方真正的意思表示。

定型化契約有部分無效條款

當定型化契約的某些條款違反法規或公平原則,而導致部分條款無效時,通常不會影響契約其餘部分的效力,只有在該無效條款對整體契約結構、履行義務或權益分配產生重大影響時,才可能使整份契約無法繼續履行。

定型化契約書的文字難以辨識

依照《消費者保護法》第12條規定,如果契約中的文字過於細小,或是因印刷導致難以辨識條款的實際內容,消費者可主張該條款不構成契約內容。

定型化契約範本

定型化契約中有許多應記載及不得記載事項,因此政府針對不同類型產業、商品及服務擬訂定型化契約範本方便企業及民眾參考;若您在政府公告的定型化契約範本中找不到符合您所提供的服務或產品的定型化契約,建議您在擬訂契約時,務必尋求專業律師的協助,避免因違反定型化契約而使契約無效。

定型化契約有爭議或是不知道怎麼擬定就找專業律師!

定型化契約雖然有助於提升交易效率,但也容易出現不公平或有疑義的情況,因此在簽訂或擬訂定型化契約時,若對契約條款的合理性或法律效力有任何疑問,建議諮詢專業律師,專業律師擁有豐富的法律知識,可以協助您審視契約內容,以確保自身權益並降低法律風險。若您正在找尋律師為您擬訂或審視定型化契約,或是因契約內容而產生消費爭議,只要點選【免費取得報價】回答幾個簡單的問題,稍待片刻便有專業律師與您聯繫洽談,過程方便快速!