竊盜罪構成要件有哪些?沒經過同意拿別人東西算竊盜嗎?

雨天時未經告知就借走他人雨傘,但半小時後就歸還,會不會被告竊盜罪?不小心拿成別人的傘算不算竊盜罪?日常生活中有許多行為可能稍有差池就可能被判定為竊盜罪。本文將為您整理竊盜罪成立要件、竊盜罪類型及刑期,並告訴您提告竊盜罪需要的證據、賠償金額,與偷竊罪、竊占罪的差異,幫助您了解竊盜罪的定義,避免因為無心之舉而遭他人提告。

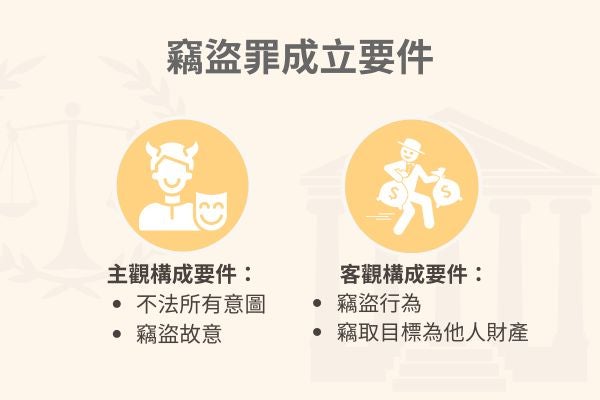

竊盜罪成立要件

竊盜罪成立要件可分為主觀構成要件及客觀構成要件,以下將為您分別介紹兩種成立要件的因素:

主觀構成要件

主觀構成要件主要包含「不法所有意圖」及「竊盜故意」:

- 不法所有意圖:行為人心裡有「為自己或第三人把屬於他人的東西占為己有」的想法。

- 竊盜故意:行為人明知自己的行為會產生竊盜的犯罪事實,仍有意使結果發生。

需注意的是,竊盜罪主觀構成要件中十分強調必須有將他人財物「佔為己有」的意圖,因此若是未告知雨傘主人而借用雨傘,並在使用完畢後馬上放回原處,實務上稱為「使用竊盜」,是一種不構成竊盜罪的行為。

客觀構成要件

客觀構成要件包含「竊盜行為」及「竊取目標為他人財產」:

- 竊盜行為:未經他人同意取得他人物品,並建立自己對該物的持有和支配的行為,即視為「竊盜」。需注意的是,若是拿走沒有任何人持有,卻是他人所有的物品,則可能構成「侵占遺失物罪」;若是在借用他人物品後,將其據為己有或是處分該物品,則構成「普通侵占罪」。

- 竊取目標為他人財產:竊取目標需為他人持有的物品,且該物品須可透過人力支配且任意移動,例如:金錢、汽車...等。

需注意的是,法律規定的「持有」是指可以利用、管理或支配的狀態,但持有人不一定擁有所有權,因此若偷走小偷偷拿的東西,依然會構成「竊盜罪」;此外,竊盜罪中的竊取目標為「動產」,因此若未經同意佔用他人的不動產,雖不會構成竊盜罪,但可能構成「竊占罪」。

竊盜罪有哪些類型?

根據刑法規定,竊盜罪可分為「普通竊盜罪」、「加重竊盜罪」及「親屬竊盜罪」,以下將分別為您介紹三者的相關規定:

普通竊盜罪

普通竊盜罪是最常見的竊盜罪類型,根據*《刑法》第320條第一項規定:只要符合意圖為自己或第三人的非法利益,竊佔他人的動產,就會被視為竊盜罪。此外,*《刑法》第323條中也規定電能、熱能及其他能量屬於動產,因此私自改裝電表、違規用電...等偷電行為,也視為竊盜罪。

*《刑法》第320條第一項:意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之動產者,為竊盜罪,處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。

*《刑法》第323條:電能、熱能及其他能量,關於本章之罪,以動產論。

加重竊盜罪

根據《刑法》第321條第一項規定,在以下六種情況下犯竊盜罪,會加重刑責,處六個月以上五年以下有期徒刑,得併科五十萬以下罰金:

- 侵入住宅或有人居住的建築物、船艦或隱匿其內犯案。

- 毀越門窗、牆垣或其他安全設備犯案。

- 攜帶兇器犯案。

- 結夥三人以上犯案。

- 乘火災、水災或其他災害之際犯案。

- 在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機內而犯案。

親屬竊盜罪

根據*《刑法》第324條規定,如果竊盜對象是直系血親、配偶或是同財共居親屬(財產共同管理且住在一起),可免除其刑責;而五親等內血親或三親等內姻親之間的竊盜行為,則屬於告訴乃論,被害人可以選擇提告或不提告。

*《刑法》第324條:

1.於直系血親、配偶或同財共居親屬之間,犯本章之罪者,得免除其刑。

2.前項親屬或其他五親等內血親或三親等內姻親之間,犯本章之罪者,須告訴乃論。

竊盜罪判多久?

竊盜罪刑期需要考量竊盜罪的類型、犯罪情節的輕重、是否符合減刑或加重事由...等因素,以下依照法規為您整理竊盜罪的刑期:

- 普通竊盜罪:根據《刑法》第320條第一項,處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬以下罰金。

- 加重竊盜罪:根據《刑法》第321條第一項,處六個月以上五年以下有期徒刑,得併科五十萬元以下罰金。

- 親屬竊盜罪:《刑法》第324條規定直系血親、配偶或同財共居親屬之間犯竊盜罪,得免除其刑; 但五親等內血親或三親等內姻親之間的竊盜,屬告訴乃論,刑期則視情況而定。

一般而言,影響刑期判決的因素包含:

- 犯罪情節輕重:竊取物品的價值、次數、是否造成被害人重大損失...等。

- 行為人犯後態度:是否坦承犯行、是否與被害人和解、是否積極賠償被害人損失...等。

- 行為人個人狀況:是否為初犯、是否有其他前科、是否有精神疾病...等。

不過,實際刑期判決仍須由法官依個案情況審酌,若您不幸遭他人提告竊盜罪,建議您儘快諮詢專業律師,由專業律師為您擬定法庭對策,幫助您爭取較低的刑期。

提告竊盜罪要有什麼證據?

要成功提告竊盜罪,必須提出足夠的證據證明以下兩點:

- 被告有竊取他人動產的行為

- 被告主觀上有竊盜的故意以及不法所有意圖

以下為您整理可以作為竊盜罪證據的項目:

一、證明竊取行為的證據:

- 監視器畫面: 這是最常見也最直接的證據,可以清楚紀錄被告竊取他人財物的過程。

- 目擊證人: 若有人親眼目睹被告竊取財物的過程,可以提供證詞作為證據。

- 被告持有贓物: 若在被告身上或住處找到被竊物品,可以作為被告竊取行為的證據。

- 現場遺留物: 可作為間接證明被告有出現在犯罪現場的證據,例如:指紋、鞋印、作案工具...等。

- 被害人證詞: 被害人可以提供證詞證明自己財物被竊取的過程和損失情況。

二、證明故意及不法所有意圖的證據:

- 被告的供述: 若被告在偵訊過程中坦承犯行,可以作為證明其有竊盜故意的證據。

- 被告與被害人的通訊紀錄: 可證明被告有與被害人接觸,並可能涉及竊取財物的行為,例如:簡訊、通話紀錄、電子郵件...等。

- 被告的行為模式: 若被告有計畫性地進行竊盜行為,例如:事先勘查地形、準備作案工具...等,可以作為其具有不法所有意圖的證據。

竊盜罪和解有用嗎?

竊盜罪屬於公訴罪,即使加害人與被害人達成和解,被害人也無法撤回告訴,但和解可以顯示被告有悔意,並且願意彌補被害人的損失,法官可能會因此從輕量刑、給予緩刑或易科罰金。

竊盜罪賠償金額

竊盜罪賠償金額的計算基礎是以被害人實際損失為原則,或是讓被竊物恢復到未遭竊盜前的狀態為主,一般會根據被竊物品的市價、購買價格和折舊程度決定賠償金額。

需注意的是,即使提告人要求的賠償金過高而導致和解失敗,法官也不會因此加重刑罰,因為法官量刑著重於被告方是否有悔意,而非賠償金額,因此雙方和解協議賠償金時,被告方應留意不要接受不合理的賠償金額,避免支付高額賠償金卻仍需承擔刑事責任。若您不確定和解內容是否合理,建議您聘請律師陪同和解,協助您確認和解事項及賠償金額是否合理。

竊盜罪、偷竊罪、竊佔罪的差異是什麼?

「偷竊罪」並非正式的法律用語,通常泛指所有未經同意拿取他人財物的行為,較正式的罪名應為「竊盜罪」及「竊佔罪」,兩者雖然都涉及竊取他人財物的行為,但竊取之物不同,竊盜罪是指竊取他人的金錢、珠寶、手機...等動產;竊佔罪則是竊取他人的土地、房屋...等不動產。

此外,侵佔罪也是經常被與竊盜罪、竊佔罪混為一談的罪名,但侵占罪的重點是行為人原本合法持有他人之物,後來產生不法所有意圖,舉例來說:竊取他人土地則屬於竊佔罪,但如果行為人向他人承租土地,且租約到期後不願意歸還給所有人,則屬於侵佔罪。

以下根據三項罪名的法源、定義、刑責,是否屬於公訴罪,為您整理比較表格,幫助您更了解三者間的差異:

| 罪名 | 竊盜罪 | 竊佔罪 | 侵占罪 |

| 法源 | 《刑法》第320條 | 《刑法》第320條 | 《刑法》第335條 |

| 定義 | 意圖為自己或第三人不法之所有,而竊取他人之「動產」 | 意圖為自己或第三人不法之利益,而竊佔他人之「不動產」 | 意圖為自己或第三人不法之所有,而侵占「自己持有他人之物」 |

| 刑責 | 處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬以下罰金 | 處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬以下罰金 | 處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬以下罰金 |

| 是否屬於公訴罪 | *非告訴乃論 | 非告訴乃論 | 非告訴乃論 |

*親屬之間的竊盜行為可能適用親屬竊盜罪,屬告訴乃論。

遭提告竊盜罪就找專業律師!

當您面臨竊盜罪的指控時,專業律師可以協助您釐清案情,並根據您的具體案情擬定最佳辯護策略,也能陪同您與對方擬定和解協議,確保和解內容合理合法;若您不幸遭他人竊取財物,專業律師也可以協助您蒐集證據並提出告訴,協助您守護自身權益。若您需要專業律師的協助,只要點選【免費取得報價】回答幾個簡單的問題,稍待片刻便有專業律師與您聯繫洽談,過程方便快速!

常見問題

提告親屬竊盜罪後可以撤回嗎?

需依照與親屬的關係而定:若被告方是直系血親、配偶、同財共居親屬,或是五親等內血親、三親等內姻親,提告人在第一審法院辯論終結前,只要填妥刑事撤回告訴狀,並於開庭時提出,便可撤銷告訴;若被告方不屬於上述的親屬關係,便屬非告訴乃論,即使與對方達成和解,也無法撤銷告訴。

沒經過同意拿別人東西算竊盜嗎?

未經同意拿走他人物品雖符合竊盜罪的客觀構成要件,但是否構成竊盜罪,還需要考量行為人的主觀意圖:行為人未經同意取走他人物品,並具有將他人財物佔為己有的意圖,才能成立竊盜罪,因此若是下雨時暫時取走他人的雨傘,並於20分鐘後歸還,並無佔有意圖,則不成立竊盜罪。

竊盜罪初犯會被關嗎?

不一定,雖然竊盜罪是公訴罪,無法撤告,但法官會依個案情況量刑,若被告表現悔意,並積極與被害人達成和解及賠償,就有機會爭取較輕的刑責。

竊盜罪初犯對方不和解怎麼辦?

若對方不願和解,您可以透過律師或調解委員,嘗試與對方溝通,了解對方的訴求和底線。即使對方不願意和解,仍建議您真誠道歉,並主動提出合理的賠償方案,只要被告方表現良好的犯後態度,即使和解不成立,仍有機會爭取較輕的刑責。

竊盜罪和解會有案底嗎?

會,竊盜罪屬於非告訴乃論,即使已達成和解,檢察官依然會繼續偵辦,因此無論最終判處易科罰金、緩刑或徒刑,都會留下案底。